近日,广东深圳报关协会群里有会员提问:企业被他人冒用抬头报关,已经完成了好几单,有一单还正在进行中。怎么办?

同时补充提供信息:1.企业法人卡、操作人卡都在本企业手中,没有丢失。2.冒用方是通过纸质报关单提交报关,在国内不少于6个口岸都申报过,分布在青岛、西安等关区

广东深圳报关协会专家委员会经讨论,整理出如下观点,供会员企业参考(随附两个发生在深圳,盐田区法院、南山区法院的相关判例):

【冒用他人名义报关能否实现,是否普遍】答案是肯定的。

主要原因是目前个别关区目前还存在纸质报关单申报和电子委托申报二选一的操作。后续的案例一也可以看出这一情形。

【对被冒名企业可能产生的危害】也就是说,对合法的被冒用企业会有什么不利的后果。能想象到风险有:

1.如果冒名进出口货物被海关查验发现是存在申报不实或者严重的汇报瞒报等违法情形,被冒名的企业存在被处罚追究法律责任的可能性。

2.被外汇管理部门要求外汇核销,及核销不能的法律风险。

3.出口退免税的法律风险。比如,之前有一个案例:甲公司利用乙公司的名义报关,乙公司一直是明示或者默认的;无纸化报关之前,是由乙公司向甲公司提供盖章的合同纸。报关无纸化之后,甲公司自行扫描套用乙公司的印章制作合同上传;后,有一年,乙公司没有及时办理免税申报手续,被税务局追征税款;乙公司向海关举报并起诉到法院,主张甲公司未经许可擅自盗用其名义出口,造成税款损失,要求赔偿。这个案件经过一审、二审。一审法院认定甲公司盗用乙公司名义出口违法,构成侵权。二审推翻事实认定,判定甲公司使用乙公司名义出口得到了乙公司的许可。不需要承担责任。这个案例反映出,被冒用出口,有可能会存在被追征税款的危险。

【违法者的动机】违法者为什么要这样做?实践中,找一个进出口的抬头公司不难,甚至还存在出口卖单获利的可能性,也就是说可以“炒单”。那么,之所以选择冒用他人抬头,原因无非几个:

1.真实的货主本身不需要出口数据,只要货物能实际出口即可。

2.冒用高信用企业名义出口,被查验的风险降低。

3.借机转嫁违法出风险,也就是说,实际进出口的货物可能是违禁品,或者不能正常进出口的货物,涉及许可证管理而又拿不到许可证件。用他人名义进出口,一旦有事,溜之大吉。

4.实际进出口的货主无法结汇。

【被冒名企业怎么办】毫无疑问,要重视啊。

首先,要选择报案,让海关进行查处,避免将来风险落到自己身上。

然后,要对违法者发出声明或者警告函,保留追究责任的法律权利。

当然,必要时可以选择诉讼,避免将来对自己不利的后果的发生。具体可以参见两个案例。

【防范和完善】

1.向海关提出完善系统建议,堵塞漏洞。

2.企业自身也要通过各种途径及时查询发现被冒用的情况,一旦发现,决不妥协,彻底处理。

附两个案例:

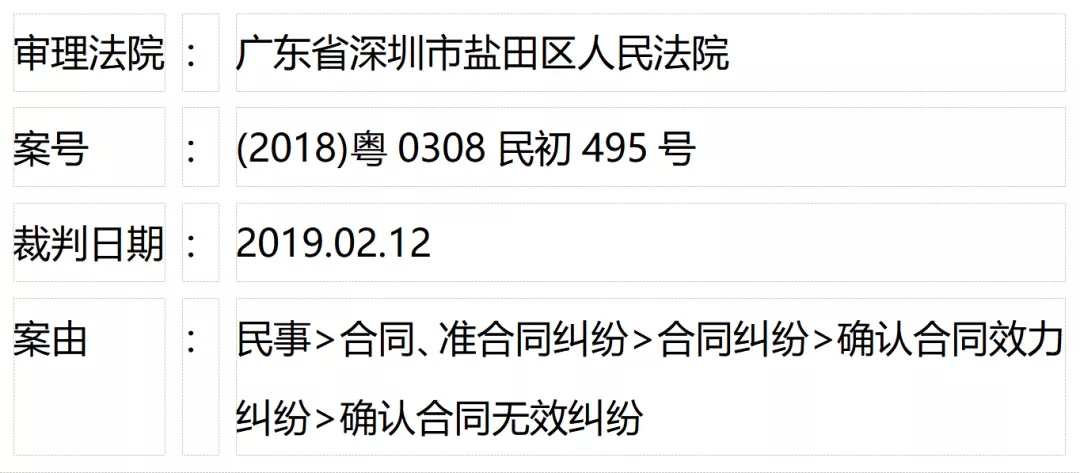

【案例一】广东省粤山进出口有限公司与深圳市某益报关有限公司确认合同无效纠纷案

1.原告广东省粤山进出口有限公司是一家国有控股的进出口公司,是海关认证企业标准的一般认证企业(原A类认证企业)。

2.2017年12月,原告在年度业务自查的电子口岸数据对碰过程中发现,在2017年4月2日向大鹏海关申报的海关编号为531620170165669337的《中华人民共和国海关出口货物报关单》项下的业务不是原告业务,经查,这票业务的报关单位名称是深圳市某益报关有限公司,即本案被告。

3.原告经认真核查,原、被告之间素无来往,更无任何业务交易,原告从来没有向被告出具任何《代理报关委托书》,被告在办理海关编号为531620170165669337的《中华人民共和国海关出口货物报关单》业务过程中提交使用的《代理报关委托书》是被告擅自伪造。

4.法院认定,原告提交的证据足以证明被告向海关提交的《委托报关协议》及《代理报关委托书》上的原告公章虚假,原、被告之间不存在委托关系,被告的委托代理行为无效。原告要求认定被告在2017年4月2日向中华人民共和国大鹏海关申报的海关编号为531620170165669337的《中华人民共和国海关出口货物报关单》中提交使用的《代理报关委托书》无效的主张有事实和法律依据,本院予以支持。

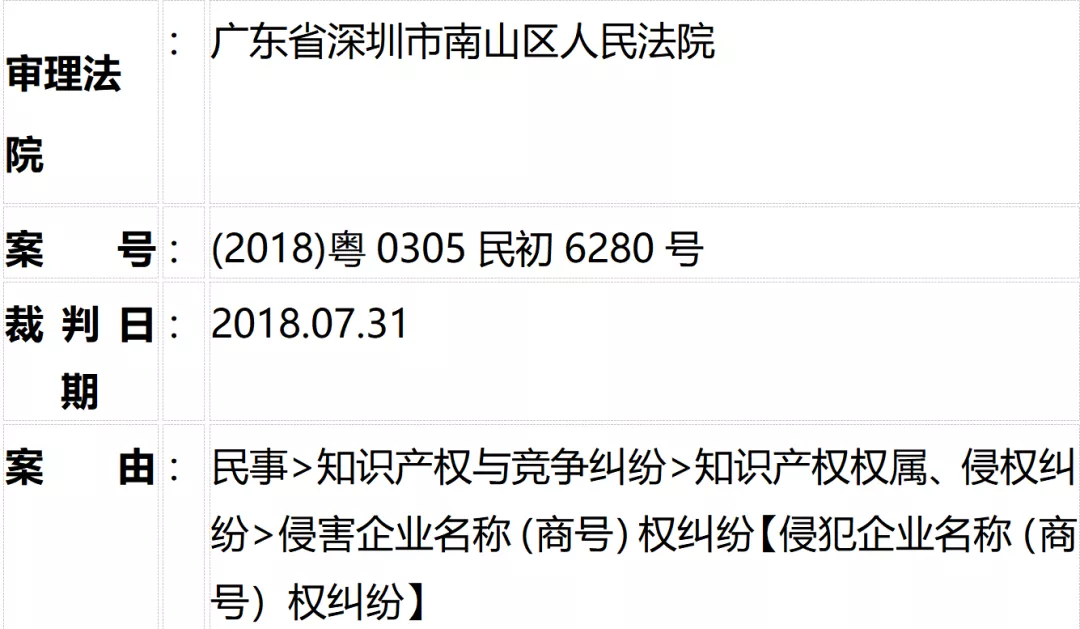

【案例二】广东省南海纺织品进出口有限公司与深圳市某诚报关有限公司侵害企业名称(商号)权纠纷案

1.原告成立于1985年11月15日,并已在工商部门登记注册,是一家进出口企业,经常有进出口业务。

2.2017年12月,原告在中国电子口岸系统查询到海关编号为:530420170046084556等13单出口业务并非原告出口的业务,而申报单位正是被告,出口口岸是蛇口海关,实际上,上述13单出口报关业务并非原告的业务,更没有委托被告去报关。

3.由于现在的海关数据与国家外汇管理局、税务等部门联网,以原告名义报关的每一笔业务都需要相对应的外汇收入予以核销,且需要有相应的产品增值税发票用于申请退税,而被告申请报关的上述13单出口业务根本不是原告的业务,原告既不可能有相对应的外汇收入,也不可能有相应的增值税发票可以申请退税,税务部门将按国内销货物计提销项税额或增收增值税,这必然将造成原告巨大的税务损失,国家外汇管理局将追究原告的责任,而这些后果均是被告冒用原告名义出口造成的,因现在的损失暂时无法确定,原告保留继续追究被告赔偿责任的权利。

4.原告发现被告擅自使用原告的名义报关后,曾向被告声明从未委托其报关,要求被告将相关报关单证及《代理报关委托书》提交给原告,被告将相关单证交给原告时,原告发现《代理报关委托书》并没有原告的签章,要求被告立即向海关部门说明情况,但被告却不再理会原告,双方沟通未果。

5.被告辩称,2017年9月,原告业务员王某持原告介绍信与被告约定,原告按照每单200元人民币代理费委托被告代理报关出口服装事务,被告在完成报关后将出口资料交给原告。同年10月到11月,原告先后十三次委托被告为其出口代理报关,被告完成了上述报关行为。被告系依据原告的委托代理报关,不存在冒用原告名义报关的行为。

6.法院认为,被告以原告的名义申报出口13批货物的事实清楚。本案的争议焦点在于,被告的上述以原告的名义申报出口13批货物的行为是否获得了原告的委托。

7.被告提交的26份《代理报关委托书》均为网络打印件,被告未提交原件;海关总署发布的《通关作业无纸化进出口报关单证档案企业存储管理标准》第三条第五项规定,“存单企业所存的报关单证档案保存期为5年。”故被告以其已经将该26份《代理报关委托书》原件销毁,不能提供原件的理由不能成立。法院对被告提交的该26份《代理报关委托书》不予采信。

8.法院认定,被告提交的证据不足以证明其申报出口前述涉案13批货物的行为获得了原告的委托,应当承担举证不能的后果,认定被告系擅自使用原告的企业名称进行报关,侵犯了原告的合法权益,依法应当承担相应的法律责任,故对原告要求被告停止使用其名义到海关部门报关出口货物以及在媒体上刊登声明,消除影响的诉讼请求予以支持。

(本专家意见由吕友臣整理,吕友臣、李志伟、黄捷明、许永焱、张春梅等专家委员参与讨论)